成績が悪い子は朝ごはんを食べていない説について反論できるか?

松谷です。

ちらっとどっかの進学校での保護者会での先生のお話を耳にしました。

それは、「成績悪い子は朝ごはんを食べていないんです」

という説明でした。

いやあ、それは人によるでしょう、と思いながらも、

少ないながら収集されたデータ的にはそれを示しているようでした。

しかし、そこでこう考えた人が何人かいたようです。

「えっ僕は(私は)いつも朝食食べてなかったなあ。通学中にお腹痛くなったらバスとか電車から飛び降りてトイレにいかなきゃいけないのが嫌だから。でも僕は(私は)ある程度成績良かったよ?だから、その先生の説は間違っているんじゃないか?」

という反論ですね。

簡単にいうと、「朝ごはんたべていない僕(私)が成績が良かった」のでその説は間違いである!

という反論ですね。

どうですか、この反論納得感ありますか?

良さそうですか???

そうです、この反論は決定的に意味がない反論になっているんです。

というか反論になっていないんです。

先生の主張は、「生徒が成績が悪いならば、朝ごはんを食べていない」です。

で、今の反論は「生徒の成績がいいが、朝ごはんをたべていない人もいるよ」という主張です。

どうですか。

先生の主張はこういう主張ですよ。成績が悪い人どの人をとってきても、朝ごはんを食べていないと。

つまり、

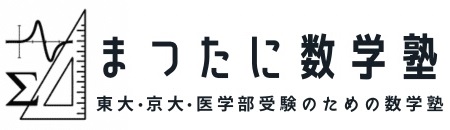

集合の包含関係でいうとこんな感じの主張です。

一方で、反論は、

このすきまの話をしていて、そりゃあ先生の主張が正しかったしても、朝ごはん食べていない人で成績いい人もいるがなと。つまり、別に先生の主張と反論がまったく矛盾していないんですよ。

ちゃんと反論したければ、「成績が悪いうえで、朝ごはんを食べている」人をもってこないといけないわけですね。

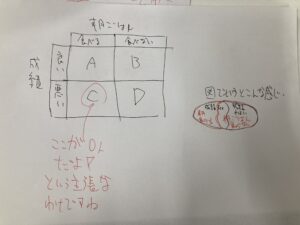

小学校とかで使う表を用いるとこんな感じですね。

まあ、こういう統計自体はある程度の傾向を示しているのは確かですが、例外はいくらでもいるでしょう。

でも、もし、自分の行動に理由があって意図的にそのようにしてるのでないならば、ありがちな行動を意識しておくのはいいかなと。

それは、進学校における、「遅刻が多い学年は受験の結果も悪い」という言説についても似たような感じですね。

どちらも生活習慣の重要さを説きたいわけですね。そして、生活習慣の安定が勉強習慣の安定につながる可能性を主張したいということですね。